Ieri tutti i più grandi quotidiani del mondo annunciavano la triste notizia della morte del grande scrittore ebreo americano Philip Roth. Il più inviso all’accademia svedese, tanto è vero che una volta, con la sua consueta ironia lo scrittore lamentò il fatto che probabilmente se invece di scrivere Lamento di Portnoy avesse scritto, Lamento sul capitalismo avrebbe ottenuto l’ambito premio per cui era stato candidato un numero considerevole di volte. Lo scrittore si è spento nella sua casa di New York per un arresto cardiaco ha annunciato ieri il suo agente Andrew Wylie. Ma è davvero morto ieri?

Credo di no. Ieri è morto l’uomo Philip Roth e il suo involucro corporeo. La sua morte va datata a cinque anni prima, quando, nel 2012 con la sua consueta ironia annunciava in una intervista al magazine francese Les Inrockuptibles che avrebbe smesso di scrivere, citando le parole di un pugile diceva “ho fatto il meglio che potevo, con quello che avevo”, ora non ho più niente da raccontare. È stato allora che lo scrittore Philp Roth è morto.

Uno scrittore se ne va all’altro mondo, quando il desiderio di raccontare si spegne e il resto diventa solo musica di sottofondo. Roth diceva di essere felice di essersi affrancato dall’imperativo categorico di scrivere ogni santo giorno, per i suoi malanni alla schiena e ovviamente per l’età. Diceva che così avrebbe avuto più tempo per leggere e per nuotare. Ma si sa che gli scrittori mentono. E lo scrittore Philip Roth se n’è andato davvero quando quella pratica quotidiana di incontrare il foglio bianco e di aspettare che qualcosa arrivi (come diceva lui stesso), o di fare in modo che due aggettivi ed un avverbio siano infilati in un certo modo, secondo un certo ordine, ecco quando davvero uno scrittore muore. Perché la scrittura è una pratica, che può essere il risultato di una ossessione, ma è sempre e soltanto una pratica quotidiana. L’ispirazione è un concetto inventato per il pubblico, per rivestire di una aura metafisica un lavoro, quello dello scrivere, che di metafisico non ha niente, anzi forse quello di scrivere lo si può considerare il più antimetafisico e ateo dei gesti. Guardare ogni santo giorno nel fondo oscuro dell’abisso (il proprio) per cercare di cavarne qualcosa. Lo stesso Philip Roth raccontava quanto faticoso fosse per lui scrivere. Quando uno scrittore come Roth, che ha passato più di trequarti della sua vita a fare questo, decide di smettere, poi cosa gli resta. Quasi più niente. E dunque l’uomo Philip Roth se n’è andato all’altro mondo ieri, pace all’anima sua, lo scrittore se n’era già andato via da un pezzo.

Molta gente resta scettica dinanzi alle coincidenze. Io no. E penso che per un curioso e grottesco scherzo del destino questo poteva essere l’anno giusto, ovvero l’anno in cui lo scrittore Philip Roth, il più inviso all’accademia svedese, avrebbe potuto vincere il Nobel. E invece no. L’accademia travolta dagli scandali quest’anno ha dato forfait, non c’è Nobel in letteratura per nessuno.

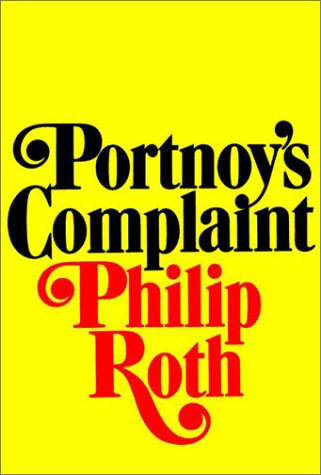

Certamente se ne va uno dei più grandi scrittori contemporanei. Inutile e futile, perdersi in esegesi critiche sulla sua opera che è vasta, eclettica, sconfinata. Ci sono i capolavori della sua giovinezza, da Il lamento di Portnoy, alla famosa trilogia (Lo scrittore fantasma, Zuckerman scatenato, La lezione di Anatomia) in cui entra in scena il suo più famoso alter ego Nathan Zuckerman che sarà protagonista o semplice voce narrante di molti dei suoi capolavori. E poi c’è il secondo Roth quello della maturità, quello risorto dalle ceneri come una fenice, quello che, quando sembrava che non avesse più niente da dire, ha sfornato gioielli come Il Teatro di Sabbath (a mio avviso il suo capolavoro assoluto) e poi la seconda trilogia di Zuckerman, che include il libro che forse l’ha reso più celebre al grande pubblico, ovvero Pastorale Americana.

Oggi si parla tanto di auto-fiction: ecco uno scrittore che ha saputo abilmente mescolare le carte, gettando un magnifico ponte tra il privato, la biografia e la finzione lettera. Tra la vita e la sua rappresentazione.

Pace.